- Home

- /

- Société

- /

- Sujets d'actualité

- /

- Les professionnels de la santé ont aussi le droit à...

Publié le 11/01/2022, mis à jour le 23/01/2024

Podcasts bien être au travail

Les professionnels de la santé ont aussi le droit à l’erreur!

Comment se produit une erreur chirurgicale?

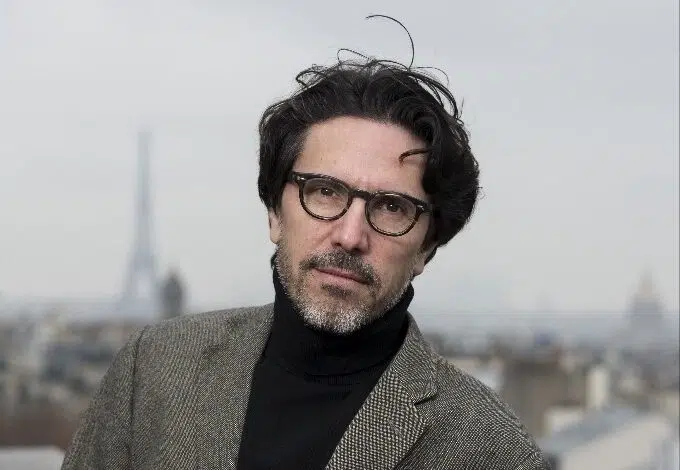

Rencontre avec l’auteur du «Droit à l’erreur. Devoir de transparence»

Entre manque de souplesse, de personnel et de moyens, la crise sanitaire a révélé des failles.

Failles déjà bien connues de notre système de santé pourtant en transformation constante depuis presque 20 ans.

Mais d’autres failles échappent au grand public et aux médias, dont celle de la dissimulation des erreurs chirurgicales. L’absence de chiffres officiels de ces erreurs témoigne d’ailleurs d’une réelle omerta aussi surprenante que condamnable.

Comment expliquer cette situation? Quels changements bienvenus doivent être mis en place dans les blocs opératoires et le système hospitalo-universitaire entier? Comment l’erreur peut être reconnue, analysée et partagée avec les soignants et les patients?

Pour évoquer cet enjeu, nous rencontrons Éric Vibert, professeur de chirurgie digestive, spécialiste des maladies du foie et des voies biliaires. Il est l’auteur de l’ouvrage «Droit à l’erreur. Devoir de transparence» (L’Observatoire, 2021).

Récit de la survenue d’une erreur professionnelle

- Vous commencez votre livre en confessant une erreur chirurgicale de votre fait après avoir suivi le conseil d’un confrère plus expérimenté que vous. Pouvez-vous nous raconter cet épisode?

- Éric Vibert: Lors de l’opération d’une maladie bénigne du foie d’une jeune patiente, il se passe un évènement. J’en discute avec un confrère qui, en toute bonne foi, me propose une solution que j’accepte et applique. Il s’agissait d’agrafer une des branches du foie qui contenait la maladie en laissant un morceau de tissu stérile coincé dans l’agrafe. Ce morceau de tissu ne devait causer aucun incident. Or, il fut responsable d’une complication post-opératoire qui a obligé la patiente à rester 3 semaines au lieu de 3 jours.

- Suite à cet évènement, vous prenez alors conscience que les rapports du chirurgien avec les erreurs doivent évoluer. Comment avez-vous abouti à cette prise de conscience?

- Eric Vibert: Par le constat que les erreurs chirurgicales sont souvent des situations qu’on a du mal à comprendre rétrospectivement. Pour cette opération, j’avais l’occasion d’accéder à un film, qui avait été réalisé pour des raisons purement didactiques. En visionnant mon opération, j’ai pu comprendre l’erreur. J’ai abouti ainsi à l’idée qu’il fallait filmer toutes les opérations. Non pas pour fliquer les gens, mais pour comprendre ce qu’il se passe lorsqu’il se passe quelque chose.

Pourquoi l’erreur chirurgicale est-elle dissimulée?

- Vous décrivez le système de mandarinat. Vous pourriez nous expliquer ce que c’est?

- EV:Le système hospitalo-universitaire est très pyramidal. Il y a un chef de service, des adjoints au chef de service, des internes, des étudiants hospitaliers, des infirmières et des aides-soignants. Cette hiérarchie impacte les relations humaines et empêche certaines personnes de signaler à leur supérieur qu’il commet une erreur. Pour y remédier, nous pourrions déjà imposer le tutoiement, parce qu’il permet une proximité et facilite le dialogue ouvert.

- En dehors du mandarinat, qu’est ce qui empêche l’erreur de se dire?

- EV:Dans le public, sur le plan universitaire, il y a la pression du groupe qui vous regarde. Quand vous êtes hospitalo-universitaire, ou quand vous avez la vocation de devenir hospitalo-universitaire, vous êtes observé, et vous l’espérez, admiré. Or, en parlant de vos erreurs, vous êtes tout de suite un peu moins admiré.

Pourquoi l’erreur est-elle inévitable?

Extrait de « Droit à l’erreur. Devoir de transparence»

«Que cela soit avant ou après la chirurgie, les erreurs sont dans l’immense majorité des cas des conséquences de biais cognitifs. Un biais cognitif est une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Initialement, c’est un concept qui a été décrit par des psychologues dans les années soixante-dix pour expliquer des décisions irrationnelles dans le domaine de l’économie. Ce sont des mauvaises interprétations de la réalité. Elles s’expriment dans des situations où la pensée intuitive est aux commandes par manque de temps ou par manque d’information. La pensée intuitive, c’est typiquement celle qui s’exprime quand on conduit une voiture, c’est aussi celle qui s’exprime souvent quand on fait de la chirurgie».Les biais cognitifs, les responsables de l’erreur

- Le texte ci-dessus est un extrait de votre livre, pourquoi avez-vous choisi de le partager avec nous?

- EV:Je pense que les erreurs en chirurgie sont des conséquences directes, et à très court terme, de biais cognitifs. Quand on fait une erreur, on ne fait évidemment pas exprès. Et si on fait une erreur, c’est parce qu’on n’a pas bien analysé la réalité. Or, au bloc opératoire, en situation de stress, il nous arrive de ne pas comprendre, ou voir, des choses qui sont pourtant sous notre nez. Lorsque j’ai revu le film de l’opération du foie de ma patiente, j’ai pu voir la fuite. Je ne l’avais pas vu pendant l’opération parce que j’étais alors certain que j’effectuais les bons gestes.

- Comment sensibilisez-vous vos collègues aux biais cognitifs?

- EV:Je leur raconte des histoires qui me sont arrivées, et qui illustrent parfaitement bien les biais cognitifs. Un des biais cognitifs classiques est appelé «l’effet tunnel». C’est un état d’esprit où vous êtes tellement concentré sur un objectif, ou une idée, que plus rien n’existe autour de vous.

Comment et pourquoi accepter l’erreur chirurgicale?

Accepter l’erreur équivaut à être lucide et responsable

- Qu’est-ce qui distingue la faute de l’erreur?

- EV:La faute est une erreur qui se reproduit soit par même personne soit par son entourage. La personne n’a pas été capable de corriger les choses et de prévenir ses collègues.

- Qu’est-ce que cela suppose dans sa relation avec le patient?

- EV:Cela nécessite d’expliquer simplement des choses compliquées. Pour ce faire, je développe depuis longtemps des outils de communication médecin-malade.

- Qu’est-ce qu’une bonne communication médecin-malade?

- EV:Bien informer suppose non pas d’apporter des informations brutes et techniques aux malades, mais de la connaissance. A savoir des explications sur vos choix thérapeutiques, ainsi que les risques de la chirurgie.

- Quelles ont été les réactions de vos confrères suite à la parution du livre?

- EV:Au début, ils ont été un peu agressifs, notamment les plus âgés. Les choses se sont tassées, et maintenant cela se passe très bien. Ce sont surtout les malades cités qui sont très contents de la parution du livre. Je regrette cependant d’avoir cité nommément des gens dans la première partie du livre. Je pense surtout à M. Denis Castaing, quelqu’un de probablement différent de l’animal politique que j’ai décrit. Sinon, je ne regrette pas grand-chose du livre où j’ai voulu apporter quelque chose qui était vrai.

Accepter l’erreur est une voie vers l’excellence

Trop souvent encore, l’erreur comme l’échec sont considérées comme des marques indélébiles d’incompétence. Or, l’apprentissage de la vie consiste souvent à savoir ce qu’il faut éviter. De fait, tout le monde sait qu’il faut laisser les enfants jouer un petit peu avec le feu. C’est la seule façon de laisser leurs blessures servir de leçon et être utiles à leur sécurité. On peut appliquer cette méthode à la santé publique et construire un système de formation et de protection. Système ayant pour but d’ adresser suffisamment le risque pour réduire le mal que pourrait causer des évènements hostiles et conserver les bénéfices de l’expérience. «Prépare-toi au pire, le meilleur peut s’arranger de lui-même» est un proverbe yiddish qui s’adresse autant aux bons soignants qu’aux bons patients. Il appelle à la responsabilité et à l’engagement de chacun à non pas éliminer, mais à domestiquer son risque. C’est ce que propose, par ailleurs, le professeur Vibert avec la création de la Chaire Innovation BOPA, le bloc opératoire augmenté. Outre de sérieux problèmes d’éthique qu’elle révèle quand elle est dissimulée, l’erreur donne des renseignements indispensables à l’émergence de l’excellence. Excellence qui n’est pas à confondre avec la perfection, un idéal ne pouvant que conduire aux impasses, fraudes et illusions perdues.Source : Pr Eric Vibert, Droit à l’erreur, devoir de transparence, éditions de l’Observatoire, 2021

abonnez-vous gratuitement

ou connectez-vous

- Home

- /

- Société

- /

- Sujets d'actualité

- /

- Les professionnels de la santé ont aussi le droit à...

Publié le 11/01/2022, mis à jour le 23/01/2024