- Home

- /

- Bien-être au travail

- /

- Entreprendre et réussir

- /

- Pourquoi faut-il prendre le risque d’échouer dans sa vie?

Publié le 21/07/2023, mis à jour le 06/09/2023

Connaissance de soi

Pourquoi faut-il prendre le risque d’échouer dans sa vie?

Pourquoi le risque est beau?

Une ressource contre le conformisme mou

À priori, Erik Kessels ne connait rien d’autre que le succès.

Cet artiste Néerlandais est une sommité dans le vaste monde de l’image où il a cumulé les professions.

Il a été graphiste, publicitaire, directeur artistique, éditeur, collectionneur, commissaire d’exposition et photographe iconoclaste. Ses œuvres ont reçu de nombreux prix et il a été élu en 2012 le créatif le plus influent des Pays-Bas.

Influence qui dépasse largement le pays des tulipes. Son agence de communication KesselsKramer a conçu des campagnes d’envergure internationale pour de prestigieux groupes tels que Diesel, Heineken Nike, MTV et Greenpeace.

La clé de sa réussite étant un anticonformisme forcené qui l’a poussé à cultiver avec gourmandise (ce n’est pas exagéré) le goût du risque et à flirter avec l’échec.

Dans son ouvrage Parfaites imperfections: comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté (Phaidon), Kessels prône cet état d’esprit rebelle:

«Je connais très bien la voie sage et conventionnelle qui mène à un effroyable ennui: des bâtiments ennuyeux, des affiches ennuyeuses, un design ennuyeux et des gens ennuyeux. En ne prenant aucun risque pour éviter toute erreur, vous allez certes vous préserver des foudres de votre patron ou de votre client, mais en contrepartie, vous ne recevrez guère d’éloges. Jouer la sécurité ne conduit souvent à rien d’autre qu’un conformisme mou.»

Et ce qui est vrai dans la vie professionnelle l’est tout autant dans la vie personnelle.

Une condition pour se sentir vraiment vivant

Pour la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle, le refus de se mettre en danger dépasse le péril de l’ennui. Dans son Éloge du risque (Payot & Rivages), elle dénonce les travers de la recherche à tout crin du «risque zéro»:«Comment ne pas s’interroger sur ce que devient une culture qui ne peut plus penser le risque sans en faire un acte héroïque, une pure folie, une conduite déviante?». Ce qui est pure folie pour Anne Dufourmantelle, c’est justement de croire au «risque zéro». Le concept même est absurde, puisque le risque fait partie du «package» de la vie. Y renoncer, c’est renoncer à vivre, et c’est là où veut en venir Dufourmantelle quand elle écrit: «Risquer sa vie, c’est peut-être d’abord ne pas mourir.»Pourquoi ?

«Parce que morts, nous le sommes si souvent… […] Nous entrons dans l’ère de glaciation douce, d’anesthésie continuelle et légère avec loisirs organisés, pensées dirigées et vies en miettes, plus des objets en pagaille pour nous étourdir, empêcher l’étonnement, le pas de côté, la mise à distance effective dans l’instant.»Il y a donc urgence à ce que nous changions de regard sur le risque. Que nous le voyions comme un élément essentiel de la vie et non comme un parasite à éliminer. C’est d’autant plus essentiel qu’au fond, la vie est à la fois faite d’incertitudes, d’écueils et d’invitations à la prise de risque pour s’éprouver et se trouver. La première de ces invitations se manifeste très tôt. Quand nous sommes placés devant le choix de suivre le schéma familial ou de s’en créer un nouveau.

Pourquoi risquer de quitter sa famille?

Le risque de se perdre

«On quitte amour et enfants, mais on ne quitte pas sa famille, on se perpétue entre soi, artistes ou médecins et sous des conduites appliquées, on fabrique d’éternels adolescents, de petits clones sérieusement appliqués à répliquer leurs aînés».Voilà un diagnostic sévère à l’endroit de ceux qui ont parfaitement répliqué le schéma parental (ou nous pourrions dire appliqué les volontés parentales). Philosophe et psychanalyste, Anne Dufourmantelle est doublement consciente de la nécessité de nous séparer, à un moment de notre vie, de notre environnement familial. C’est la condition sine qua none pour nous trouver et comprendre nos aspirations et vocations. Étouffer ses aspirations et ses convictions intimes, c’est se renier et c’est ouvrir la porte à la dépression.

Un passage obligé

« Quitter sa famille, son origine, sa ville natale, le déjà-vu est l’assurance d’une familiarité sans fracture – quelle vie singulière n’est-elle pas à ce prix? À être infidèle à ce qui vous a été non pas transmis par amour, mais ordonné psychiquement, généalogiquement, sous peine de destitution? L’épreuve initiatique d’une seconde naissance reste toujours et plus que jamais nécessaire. Il nous faut partir, nous défaire de nos codes, nos appartenances, notre lignée. Toute œuvre est à ce prix. Et tout amour je crois. »En premier lieu, l’amour de soi. S’aimer implique de conscientiser ses aspirations, ses ambitions et ses convictions intimes. Ne pas le faire, c’est soit mener sa vie comme un automate, soit faire le nid du mal-être. Les préceptes pour vivre une vie extraordinaire impliquent d’ailleurs la nécessité de transcender le paysage culturel, autrement dit l’environnement familial. Risquer de quitter sa famille est donc un faux risque. C’est même un passage obligé semblerait-il pour accéder à une maturité apaisée, à une meilleure connaissance et conscience de soi. Nota bene: Dans la Bible, Jésus tient ces curieux propos: «Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère.» En d’autres termes, il incite les jeunes gens à quitter le cocon du pater familias pour se découvrir et s’aligner à leur singularité. La sphère privée entendue, qu’en est-il de l’environnement professionnel où les risques financiers sont plus que réels? Quel est l’intérêt de prendre le risque de commettre des erreurs?

Pourquoi prendre le risque de commettre des erreurs?

Le fiasco préfigure la réussite

Que le fiasco préfigure la réussite est un axiome rabâché par tous ceux qui veulent vous pousser à sortir de votre zone de confort. Un radotage justifié en France où notre conscience collective est habitée par l’idée fixe que le fiasco est synonyme de catastrophe. En plus d’être l’apanage des perdants. Ce n’est pas totalement faux, mais ce n’est pas totalement vrai non plus. Un échec cuisant préfigure autant le désastre que le succès. L’histoire de l’innovation regorge d’erreurs vectrices de succès:- La recette du coca-cola est l’invention d’un pharmacien morphinomane qui cherchait un remède pour lutter contre son addiction.

- Le pacemaker est une invention erronée du professeur Wilson Greatbatch. Sa démarche initiale était de fabriquer un appareil destiné à enregistrer les rythmes cardiaques.

- La première tablette tactile d’Apple, le Newton, a été un bide commercial. L’objet était jugé moche, encombrant et inutile. Reste qu’il a été le précurseur des succès de l’iPhone et de l’iPad.

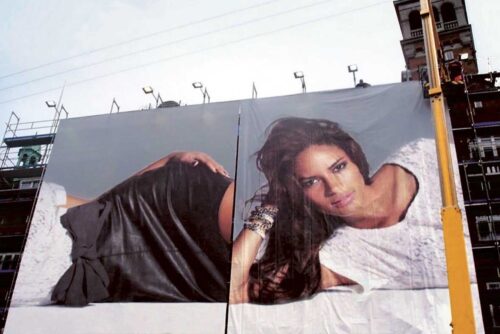

Les erreurs sont vues

Ce qui est lisse, bien fait est normal et ne se remarque pas. Ce qui se voit, c’est ce qui nous éblouit ou nous dérange. Or, l’erreur comme l’horreur et l’inattendu nous font cet effet. Telle est leur grande force. Pour l’illustrer, Kessels prend l’exemple du panneau publicitaire ci-dessous et nous interroge: «Pensez-vous vraiment qu'une affiche aussi quelconque vous aurait interpellé si des ouvriers distraits ne l'avaient malmenée?»

«Si vous voulez vous distinguer, rendez-vous service en arrêtant de chercher à tout prix la perfection, car c'est précisément ce que tout le monde recherche. Mettez-vous plutôt en quête de l'imperfection. […] Oubliez ce que vous savez des objets. Regardez-les avec un œil neuf et trouvez-leur un nouveau potentiel. Si vous vous en tenez à ce qui est approprié ou habituel, vous freinerez votre créativité.»Pour exercer votre regard à voir dans une erreur une brillante idée, voici trois petits exercices de l’artiste.

Trois exercices pour s’exercer à l’art de commettre des erreurs

Premier exercice

«Essayez de créer quelque chose de virtuellement parfait. Un tableau magnifique. Une composition florale éblouissante. Un soufflé d'exception. Quand vous pensez avoir terminé, lâchez prise. Laissez tomber le soufflé. Laissez le petit dernier du voisin apporter la touche finale à votre composition florale. Finissez votre tableau les yeux bandés. Soit vous obtiendrez un résultat passablement nul, soit vous trouverez ce désordre harmonieux. Une abstraction saisissante. Une expérience sensorielle inédite.»Second exercice

«Apprenez à aiguiser votre regard et à rechercher l’erreur. N'éliminez pas l'imperfection, le non photogénique, le laid, car ce sont justement de généreuses sources d'inspiration. S'il n'est pas naturel pour vous de scruter votre environnement, vous pouvez vous exercer à le faire et devenir expert en la matière. Débranchez votre pilote automatique, levez le nez de votre portable, ralentissez votre allure et aiguisez votre regard […] pour rechercher l’erreur. » Et demandez-vous si elle est vraiment inutile, ou si elle apporte une petite touche d’humour, de mignon, de charme et de bizarrerie.Troisième exercice

N’essayez pas de vous débarrasser de votre sentiment d’insécurité. Ou de votre syndrome de l’imposteur. Servez-vous-en, ce sont les meilleurs aliments pour nourrir sa créativité et innover. «Les grandes idées naissent souvent de l'insécurité» parce que cette dernière nous challenge. Elle remet en cause les idées, les discutent et laissent la place à d'autres possibles. Amusez-vous donc à n’être sûr de rien. Chercher l’erreur dans le parfait, le beau dans le laid. Et vice versa. Allez contre l’avis de la majorité et commettez des erreurs. Il est évidemment plus facile d’aller contre le sens du vent quand on a apprivoisé le risque et l’échec.Comment apprivoiser le risque et l’échec?

Prendre en amitié ses peurs et ses angoisses

Apprivoiser le risque et l’échec n’est possible qu’en prenant en amitié nos peurs et nos angoisses, qui nous empêchent d’envisager le risque. Comme le préconise Anne Dufourmantelle:“Pourquoi ne pas [se rapprocher de ses peurs] comme on approche de nuit, certains grands animaux? En allant d’abord, et de nuit, à sa rencontre? Une peur ne se défait pas, elle coexiste avec une perception du monde à laquelle elle reste collée, indissolublement. […] Ce qui apparait dans nos peurs sont les morceaux épars d’un puzzle, il contient en puissance ce qui nous a hanté, déçu, ce qui nous a fait rêver, trébucher, ce qui a constitué en filigrane un monde possible pour nous.»Son conseil est exactement le même véhiculé depuis les Grecs de l’Antiquité jusqu’aux moines zen: accueillir ce qui est. Dire oui à ce que la vie nous apporte. Des peurs comme des angoisses. «Le péril est à envisager en face». C’est nécessaire si nous ne voulons pas rester paralysés et cloîtrés chez nous. Et si échec il y a au bout, il y a toujours un précieux enseignement ou une leçon de vie à en tirer. En tout cas, ce n’est jamais vain, car l’échec n’est pas ce que nous devrions craindre, mais l’inertie. Comment accueillir les peurs et les angoisses? Par l’introspection, la lecture de sages ayant étudié ces questions, ou encore l’écriture. Coucher sur le papier ses questions, ses peurs, ses désirs, ses réflexions, ses blessures, «ressemble à un désenvoûtement.» Erik Kessels rejoint Anne Dufourmantelle, bien que son conseil soit donné en termes plus frontaux.

Bien utiliser sa confiance en soi

Considérer la confiance en soi comme la clé du succès est, au fond, beaucoup trop réducteur pour être juste. Comme il est trop réducteur de considérer que nous sommes soit insécures soit confiants. En tant qu’être paradoxaux, nous sommes un peu des deux. Et en fonction de la situation, l’une prend le pas sur l’autre. De fait, la confiance en soi, comme l’insécurité, peut être un obstacle à la prise de risque. Si la seconde nous empêche d’agir, la première peut engendrer de la paresse intellectuelle et donc l’absence de risque. Nous pouvons construire toute notre carrière sur nos acquis appris sur les bancs de la faculté sans jamais ressentir le besoin de les renouveler ou de les challenger. Utiliser à bon escient, la confiance à soi est naturellement un moteur indispensable pour apprivoiser le risque et l’échec. Elle doit être utilisée pour vous aider à:- Dépasser le besoin d’appartenance et de reconnaissance du groupe.

- Avoir suffisamment d’aplomb pour se libérer du regard des autres.

- Être suffisamment à l’aise avec soi-même quand on est traité d’idiot, voire humilié et mal-aimé.

Source: Anne Dufourmantelle, Eloge du risque, Payot & Rivages, 2014 Erik Kessels, Parfaites imperfections: comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté, Phaidon, 2023

abonnez-vous gratuitement

ou connectez-vous

- Home

- /

- Bien-être au travail

- /

- Entreprendre et réussir

- /

- Pourquoi faut-il prendre le risque d’échouer dans sa vie?

Publié le 21/07/2023, mis à jour le 06/09/2023